武田泰淳『もの喰う女』研究ノート

6月 3, 2025 - 読み終える時間: 28 分

category - book

tags - 武田泰淳 武田百合子 土井虎賀寿

研究ノートなんて大仰な名前を付けていますが、『もの喰う女』の雑学とかを思いつくままにまとめたメモです。

目次

- 『もの喰う女』書誌情報

- 初出と単行本の異同

- 人物モデル

- その他背景知識

- 支那風の黒いブラウス

- サンダル式の靴

- ランボオ

- 「今日は厳重ですからね」

- 会社線

- 晩年の百合子ともの喰う女

- 異形の者 - 感想

- ギャラリー

『もの喰う女』書誌情報

武田泰淳全集から『もの喰う女』の書誌をまずは引用します。

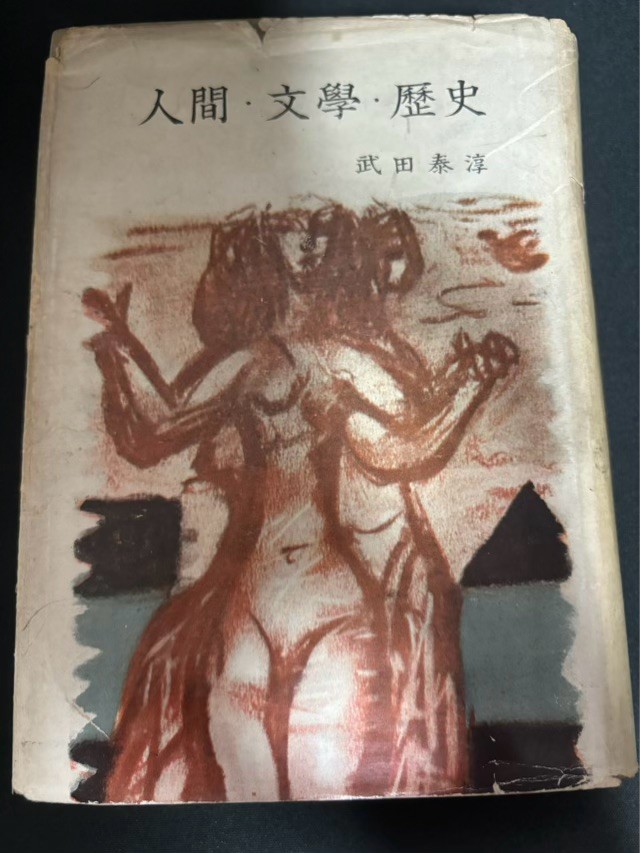

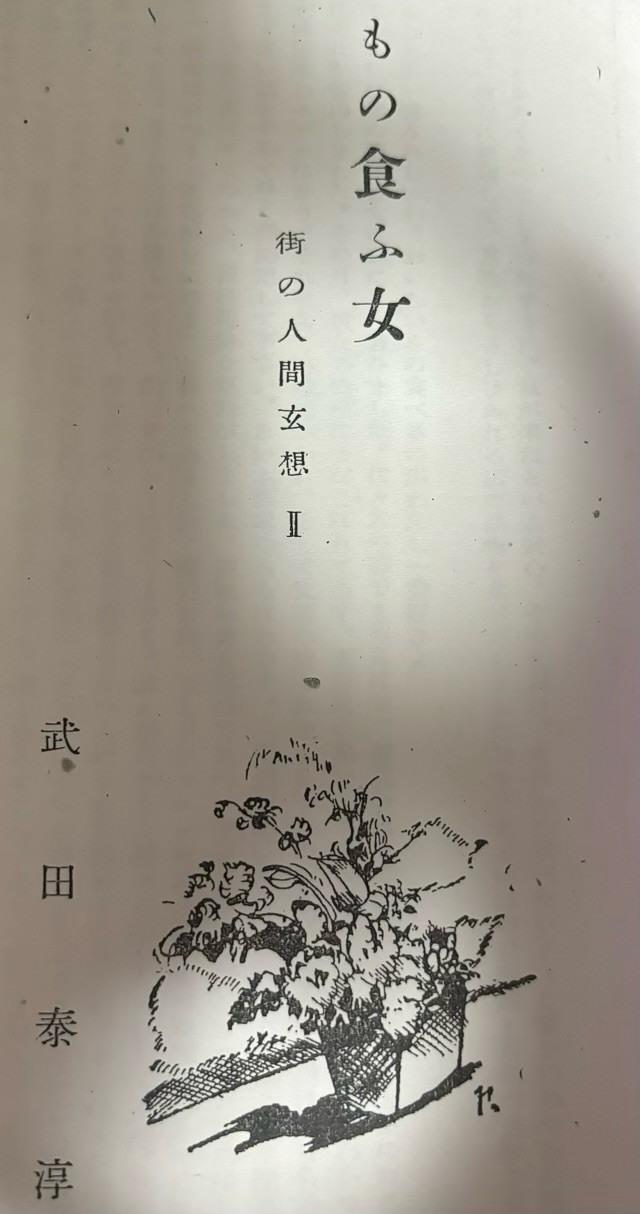

雑誌「玄想」の昭和二十三年十月号に発表され、のち昭和二十九年五月、厚文社発行のエッセイ集『人間・文学・歴史』に収録された。その後、昭和三十五年九月、新潮社発行の<日本文学全集>63 『武田泰淳集』、昭和三十八年十二月に発行の新潮文庫『「愛」のかたち・才子佳人』、昭和三十九年五月、角川書店発行の<昭和文学全集ルビー・セット>20『森と湖のまつり・貴族の階段他』に再録された。

『武田泰淳全集 第二巻』p.505

『玄想』という文芸誌の昭和二十三年十月号(1948年10月号)に掲載されたのが初出となります。

上記以外にも食に関するアンソロジーなどに多数再録されていることもあり、泰淳の短篇のなかでもトップレベルに読まれている作品かと思います。

上記の書誌で漏れているものを挙げていったらキリがないですが、比較的早い再録だと『人間・文学・歴史』の二か月後くらいに出版された、『別冊 文学の友』第二集(1954年7月)にも収録されています。

続いて、『闇にたつ人』という小説の書誌を見ていきます。

雑誌「玄想」の昭和二十三年九月号に発表され、のち昭和二十九年五月、厚文社発行のエッセイ集『人間・文学・歴史』に収録された。その後、昭和三十四年二月、光書房発行の創作集『女の宿』、昭和四十一年六月、筑摩書房発行の<筑摩叢書>59『新編人間・文学・歴史』にも再録された。なお、この作品と次の「もの喰う女」とは、「街の人間玄想」の総タイトルで「玄想」に連載されたものである。

『武田泰淳全集 第二巻』pp.504-505

ということで、記載の通り『もの喰う女』は「街の人間玄想」というシリーズの一篇として書かれた小説となっています。

内容としては全くといって関連はないのですが、一応どちらも東京の都心あたりを舞台に街で繰り広げられる人間もようを描いた作品となっています。

文体に関しても、どちらも一人称のですます調となっており、統一感は意識して書かれているのかもしれません。

初出と単行本の異同

全集の改題には以下の編集方針が記載してあります。

テキストは原則的に初版本主義をつらぬき、初出雑誌といちいち校合したが、なお不審の氷解せぬ際には、随時、再販や異版とも厳密な照合をおこない、著者の最終的な判断を仰いだうえで本文を決定した。

『武田泰淳全集 第二巻』p.503

基本的には全集の内容が決定版とみなしてよさそうです。初版本主義とのことですが実際のところは如何に。

さすがに全文を引用するわけにもいかないので、全集を基準に異同のある部分のみ引用していきます。

初出の『玄想』のほか、ついでに『人間・文学・歴史』も手元に資料があるので比較していきます。

なお、旧字旧かなと新字新かな、異体字に関してはキリがないので対象外です。

「ドーナツ」「ドオナツ」、「カトリック」「カソリツク」、「フォーク」「ホーク」などのカタカナの表記ゆれもキリがないので除外します。

「わざわざ」「キラキラ」などの繰り返しで踊り字(「く」みたいな記号)が使われている場合は同じとみなします。

例:キラキラ - キラく("く"は踊り字)

細かい句読点の有無や単なるミスと思われる部分は異同としてカウントします。

| 位置(全集) | 全集二巻 第一刷(もの喰う女) | 玄想(もの食ふ女) | 人間・文学・歴史(もの喰ふ女) |

| p.171 l.1 | よく考えてみると | よく考へて見ると | よく考へて見ると |

| p.171 l.5 | 立派な仕事を何一つせず | 立派な仕事何一つせず | 立派な仕事何一つせず |

| p.171 l.22 | また多少気まぐれな | 又多少氣まぐれな | 又多少氣まぐれな |

| p.171 l.23 | 私はたびたび苦しい想いを | 私は度々苦しい想ひを | 私は度々苦しい想ひを |

| p.171 l.24 | ただいま外出です | 只今外出です | 只今外出です |

| p.171 l.30 | 東京の中心部 | 東京の中央區 | 東京の中央區 |

| p.171 l.31 | 歩き廻っている。そう想うと | 歩き廻つてゐる、さう想ふと | |

| p.172 l.4 | 房子は、神田の | 房子は神田の | |

| p.172 l.5 | 夜の十時ごろまで | 夜の九時ごろまで | |

| p.172 l.10 | 木組で守られた、その | 木組で守られたその | |

| p.172 l.14 | 長い髪をダラリとしていました | 漆黑の髪をダラリとたらしてゐました。 | |

| p.172 ll.16-17 | 額と頬が半分 | 額と頬が半面 | |

| p.172 l.22 | 黒い支那服のもの | 黑い支那服風のもの | |

| p.172 l.30 | たぶん | 多分 | 多分 |

| p.172 l.31 | 恥ずかしかったからでしょう | 恥しかつたからでせう。 | 恥しかつたからでせう。 |

| p.172 l.32 | この房子のとこに居ると | この房子のところに居ると | |

| p.173 l.3 | 感じられるほど | 感ぜられるほど | |

| p.173 l.5 | いや、この世の中には | イヤこの世の中には | イヤこの世の中には |

| p.173 l.11 | おいしいものを食べる | おいしいもの食べる | |

| p.173 l.17 | 着ていました。(後で | 著ていました(後で | |

| p.173 l.22 | 喜ばせ得るのかと | 喜ばせるのかと | |

| p.173 l.25 | 彼女はいつも、「食欲がないのよ」 | 彼女はいつも「食慾がないのよ」 | |

| p.173 ll.32-33 | 太宰治の『グッド・バイ』 | 太宰治の「グツドバイ」 | 太宰治の『グットバイ』 |

| p.173 ll.35-36 | 「わたし、酔っぱらうと | 「わたし醉つぱらふと | |

| p.173 l.42 | 私は貧乏な処女に何か | 私は、貧乏な處女に何か | |

| p.174 ll.1-2 | 「紙製のでね、とてもいいのが | 「紙製のでね。とてもいいのが | 「紙製のでね。とてもいいのが |

| p.174 l.6 | 助かったよ」私はやすいので安心しました。彼女 | 助かつたよ」彼女 | |

| p.174 ll.7-8 | 品であることを、あらかじめ | 品であることをあらかじめ | |

| p.174 l.26 | ポッとひろがりました。 | ボツとひろがりました。 | |

| p.174 l.32 | 「あなたケチネ」 | 「あなたケチね」 | |

| p.174 l.34 | ザボザボ水の中を | ザボザボく水の中を("く"は踊り字) | |

| p.175 l.1 | 「讃美歌をうたってごらん」キリスト | 「讃美歌をうたつてごらん」。キリスト | |

| p.175 ll.5-6 | 「カトリックのがいい」。彼女は | 「カソリツクのがいい」彼女は | |

| p.175 ll.15-16 | 「それに重みが足りないから」。すると彼女は | 「それに重みが足りないから」すると彼女は | |

| p.175 l.27 | トマトソースのかかった | トマトジユースのかかつた | トマトジユースのかかつた |

| p.175 ll.40-41 | 切符Gさんにもらったのよ | 切符Gさんにもらうたのよ | |

| p.175 l.44 | またそれを大切に | 又それを大切に | 又それを大切に |

| p.176 l.9 | 弓子にない従順さ | 弓子にはない從順さ | |

| p.176 l.11 | かみそりの刃を渉るような | かみそりの刃をわたるやうな | |

| p.176 l.13 | 弓子と会えばかならず | 弓子とは會へばかならず | |

| p.176 l.16 | 北京育ちの弓子は、寿司を | 北京育ちの弓子は壽司を | |

| p.176 ll.18-19 | あなごを「あの魚を裏返しにしたような奴」と | あなごをあの魚を裏返しにしたやうな奴と | |

| p.176 l.38 | 容れられ | いれられ | |

| p.176 l.42 | 寿司を食べる段になると、彼女は | 壽司を食べることになると彼女は | |

| p.176 ll.42-43 | わたし知っているところがある | わたし知つてるところがある | |

| p.177 l.30 | また店へ入りました | 又店へ入りました | 又店へ入りました |

| p.177 l.43 | 彼女が許すとか | 彼女が許すかとか | |

| p.178 ll.3-4 | 思う間に、乳房が一つ眼前にありました | 思ふ間に乳房が一つ眼前に在りました | 思ふ間に、乳房が一つ眼前に在りました |

| p.178 l.10 | 彼女はやさしく笑って、「あなたを好きよ」 | 彼女はやさしく笑つて「あなたを好きよ」 | |

| p.178 ll.19-20 | 揺すらしながら考えました | 揺らしながら考へました | |

| p.178 l.22 | また平気な | 又平氣な | 又平氣な |

| p.178 l.30 | 「食慾、食べる、食慾」 | 「食慾。食べる。食慾」 | |

| p.178 l.32 | 残された唯一の手段 | 唯一の殘された手段 |

思い付きで確認してみたのですが、特に大した異同はないですね。

大幅な修正だとかがあれば調べる価値もありそうですが、ひたすら細かい字句の違いをあげつらうような研究は往々にして虚しいです。

しいて言えば、房子の勤務時間が初出だと夜九時までなのが、他の版だと夜十時までに延長されているのは気になります。その後のシーンで、主人公が夜九時頃に喫茶店に寄るとちょうど帰り支度をしていた房子に出会うシーンがあって、こちらは初出から一貫して九時になっているので、整合性だけを考えれば十時ではない方が適切かと思います。

人物モデル

主人公の「Tさん」は作者である武田泰淳自身が、房子もいうまでもなく武田百合子(当時は鈴木性なので鈴木百合子)がモデルになっています。

ところで、もう一人のヒロインともいうべき人物、弓子のモデルについては『武田泰淳伝』という評伝で詳細に取り上げられています。

泰淳は『「愛」のかたち』の町子との恋愛に苦しんでいた。この町子は本名を怜子と言った。泰淳と堀田善衞は怜子をめぐって激しい三角関係におちいった。これに怜子の夫を加えると四角関係になる。泰淳と堀田善衞の怜子にたいする執着はともに強く、どちらも譲らないため膠着状態におちいった。

怜子に会うと、泰淳は苛立ち、心屈してしまう。それでも会うのをやめることはできない。その苦しさをもてあまして百合子のところにくると、心が落ち着く。しかし怜子への未練は強く、あきらめきれない。そんなくりかえしの日々であった。

川西政明『武田泰淳伝』pp.266-267

この怜子というのは山中怜子、のち堀田善衞と結婚した堀田れいと同一人物です。

『武田泰淳伝』に載っている以上のことは詳しくないのですが、こちらのブログに堀田れいのエピソードが紹介されていて面白いです。

まさか武田百合子から取ったわけではないと思いますが、堀田善衞の娘の名前は百合子だそうです。

未読ですが『ただの文士 父、堀田善衞のこと』という本を書いていますね。

その他背景知識

・支那風の黒いブラウス

初めてのあいびきの際に房子は支那風の黒いブラウスを着ています。画家の絵のモデルになった際に着た服をそのままもらったとの記載があります。

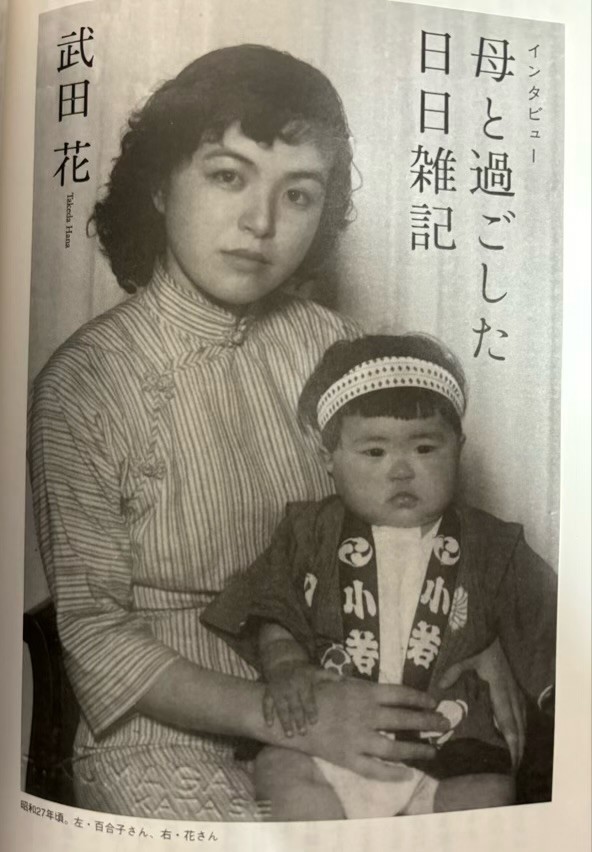

ところで、泰淳の『目まいのする散歩』の一篇、「あぶない散歩」のなかで、片瀬に住んでいた時代のエピソードとしてこのブラウスと思しきものが登場します。

神輿渡しの祭日には、女房は画家からモデル代としてもらった上等の支那服を身につけ、赤ん坊は小若(子供の着る若衆の祭りばんてんで、一番小さくて安いぺらぺらの布で出来ていた)を着せられ、写真をとった。

『武田泰淳全集 第十八巻』p.44

『武田泰淳伝』の年譜によると、片瀬に住んでいたのは1952年4月から翌年1月頃までだったようなので、『もの喰う女』の頃からずっと着続けていたのだと思われます。

初デートや祭りの日にも着ていくような服ということで、お気に入りの服だったのでしょうか。

……なんてことをかんがえながら、『文藝別冊 総特集 武田百合子』のページをめくっていたら上記の祭りのものと思われる写真が載っていました。

『目まいのする散歩』の記載通り、祭りばんてんにはがっつり「小若」と書いてありますね。

見えづらいですが、チャイナ風の留めボタンが首から右脇の方へ向かって連なっているのが見えます。

『もの喰う女』終盤の「彼女は一瞬のためらいもなく、わきの下の支那風のとめボタンを二つはずしました」という描写もこの写真を見ると服の構造がイメージしやすいです。

ただ、『もの喰う女』でいうところの「黒いブラウス」というのとはだいぶ色のイメージが違います。色を勘違いしていたのか、それともこの写真のブラウスがそもそも『もの喰う女』のものとは別物なのか、謎は深まるばかりです。

なお、写真の左下にうっすらと「H.KUMAGAI KATASE」というような文字が見えます。

こちらは藤沢市で最古の写真館、片瀬写真館でとられた写真のようです。1913年創業で、この記事執筆時点でも変わらず営業を続けています。公式ホームページによると開業者の名前が熊谷治純とのことで、写真のイニシャルもこの方のものと思われます。

・サンダル式の靴

『もの喰う女』ではたびたび房子の靴の描写が出てきます。

古道具屋で買ったというサンダル式の靴もこわれていて、片方は黒い紐で足首に巻きつけてあります。

『武田泰淳全集 第二巻』p.172

なお、初めてのあいびきの時点では、このサンダル式の靴はまだ壊れていなかったようです。

その日、彼女の白靴はまだこわれていず、支那風の黒いブラウスを着ていました。

『武田泰淳全集 第二巻』p.173

彼女は立止り、白靴をぬいで両手に一つずつ下げました。

「そうだ。その方がいい。靴がこわれると買ってやるのイヤだから」「あなたケチネ」『武田泰淳全集 第二巻』p.174

ところで、この頃を回想した武田百合子の『思い出』というエッセイ(『文藝別冊 総特集 武田百合子』収録)で、靴のエピソードが登場します。

テーブルをまわって註文をうけ、運ぶのが私の仕事だった。黒いハイヒールに素足をおしこみ、板ばりの床をずかずか歩きまわる。冬も夏もそうで、一足しかない古靴は汚れに汚れてツヤが失せ、湿ってゴム製に見えた。履いていると重かった。「汚ねえパンプスだなあ」と、私の靴のことばかり言って酔払っている客もあった。

遠藤さんの美意識では見ていられなかったのだろう。ある日、店の近くの小さな靴屋で靴を買ってくれた。

(中略)

古靴を棄てて靴屋を出ると、陽がさんさんと射していたのをおぼえている。新しい靴は黒い靴ではなかったような気がする。灰色の靴だったような気がする。靴は私の給料二ヵ月分ほどであった。『KAWADE夢ムック 文藝別冊 総特集 武田百合子』p.60

ここに登場する遠藤さんというのは遠藤麟一朗のことで、『世代』という雑誌の初代編集長でした。武田百合子自身は『世代』に参加しなかったものの、『世代』同人である吉行淳之介やいいだもも等と頻繁に交流があったらしいです。

『もの喰う女』に出てくるサンダル式のこわれた靴というのが上記の「汚ねえパンプス」と同じものなのかどうか。「白靴」と「黒いハイヒール」で食い違っているようにも見えますが、ブラウスの色もなんだか怪しかったので一考してみる価値くらいはあるかもしれません。

・ランボオ

ランボオは『もの喰う女』での房子の勤務先のモデルであり、様々な作家や芸術家が出入りしたということで有名な喫茶店です。本記事執筆時点では跡地に「襤褸」という喫茶店が営業しています。

位置としては靖国通りから見て書泉グランデの真裏にある狭い路地にあり、これまた有名な喫茶店ラドリオのすぐ向かいの位置にあります。

森谷均という人物が社長の昭森社という出版社の、二階建ての建物の一階で経営していた喫茶店となります。この森谷均は、数多くの小説や詩集、美術本などを世に送り出し、芸術家の理解者・支援者として知られた人物だそうです。

開店は1947年、閉店が1949年ということで営業はわずかな期間でしたが、様々なエピソードを残していった喫茶店でした。

ちなみに、ランボオの閉店と入れ替わるように1949年向かい側にラドリオが開店し、その姉妹店としてランボオの跡地にミロンガが開店したのが1953年。このラドリオとミロンガの初代オーナーは島崎八郎という人物で、作家の島木健作の実兄にあたります。

ミロンガはその後経営者が変わって1995年に「ミロンガ・ヌオーバ」となり、2023年には少しだけ場所を移転して、本記事執筆時点でも襤褸やラドリオのすぐ近くで営業を続けています。

ちなみに戦後の日本では1950年からコーヒーの輸入が再開されますが、喫茶店が復活し始めたのはランボオが開店したのと同じ1947年頃と言われています。この頃は旧日本軍が保管していた大量のコーヒー豆が民間に払い下げられ流通し始めた時期だったそうで、「群馬コーヒー事件」と呼ばれる事件も発生するなどまだまだ戦後の混乱にあった時期でした。

・「今日は厳重ですからね」

弓子との「かみそりの刃を渉るような」日々を過ごし、主人公が一ヵ月半ぶりに房子と会った日には「厳重」という謎の単語が出てきます。

彼女を店まで送り、昼飯を共にすることにして、神田の駅で降りました。取締厳重の日で店はあらかた閉っていました。

『武田泰淳全集 第二巻』p.176

「のり巻きだけですって。それでいい?」と彼女がたずねてから、永いこと待たされました。栄養のわるそうな痩せた、髪のうすい主人は、小さな皿に卵の寿司とのり巻を容れて運んで来ました。そしてすむとすぐ皿を取りに来て「今日は厳重ですからね」と、ささやくように弁明しました。

『武田泰淳全集 第二巻』p.177

ヤミ食料の摘発か、それとも赤線や特飲街(特殊飲食街)と呼ばれた売春街の取締か、と漠然と考えていたのですが、改めて調べてみたところ、1947年7月1日に公布された「飲食営業緊急措置令」のことを指しているように思いました。『物資統制関係法規集 第1輯(95-96コマ)』に載っている内容をざっと見ていきましょう。

第一条

現下の食糧事情に対処するための飲食営業の禁止及び制限は、この政令の定めるところによる。

この政令において、飲食営業とは、料理店、飲食店其他設備を設け客に飲食物を提供して飲食せしめる営業(待合を含む。)をいう。第二条

何人も、昭和二十二年七月五日から同年十二月三十一日までの間は、飲食営業を営んではならない。

第三条

外食券食堂、旅館又は喫茶店その他経済安定本部総務長官の承認を受けて主務大臣の定める営業につき、経済安定本部総務長官の承認を受けて主務大臣の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたものは、前条の規定にかかわらず、当該許可に係る営業を営むことができる。但し他の法令の適用を妨げない。(以下略)

第四条

何人も、第二条の規定又は前条第三項の規定による停止に違反して営む飲食営業について、客となり飲食物の提供を受けてはならない。

外食券食堂、旅館のほかに喫茶店も営業を許可されているのが気になります。先ほど1947年ごろに喫茶店が復活し始めたと記載しましたが、どうやら営業を禁じられた飲食店から喫茶店に転業するケースも多かったとか。

飲食店の営業を禁じて、違反したら店だけでなく客にまでも罰則を与えるというこの無茶な七・五禁令は、1947年7月5日から最終的に数度の延期を経て二年後の1949年5月まで続いたということで、1948年ごろが舞台と思われる『もの喰う女』はまさにこの最中にあったというわけです。

とはいえ、『もの喰う女』の作中ではそんな時代背景を感じさせないほどたくさんの食べるシーンが出てきますし、実際に表向きは店を閉めつつ営業する「裏口営業」が横行し、必ずしも実効力のある政令ではなかったようです。

・会社線

会社線というのは房子が家へ帰るときに使っている電車です。作中では新宿からどこかしらの駅まで移動し、そこで会社線に乗り換えている描写があります。

鉄道の知識に疎いのではっきりしたことは言えないのですが、いわゆる「私鉄」にあたる路線のことを会社線と呼んでいたようです。

当時、鉄道省だとか運輸省だとかいう省庁が管理していた省線(今でいう国鉄)に対して、民営の鉄道を「会社線」と呼んでいたものと思われます。

作中の描写から神田駅を通っている路線なのかなとも思ったのですが、調べてみた感じ神田駅を通っている会社線は当時も特になさそうでした。

そこで、房子のモデルになった武田百合子(鈴木百合子)の当時住んでいた家を調べたところ、奥沢というところに住んでいたことが分かりました。

以下、弟の鈴木修のインタビュー『姉・百合子の素顔』から引用です。

戦後は東京へ戻って、兄貴の嫁さんの実家に世話になってたわけです。世田谷区の奥沢の駅から近いところでした。昭和二十年だから、百合子は二十歳、私は中学生です。

『KAWADE夢ムック 文藝別冊 総特集 武田百合子』p.92

「らんぼお」に勤めはじめてからも、奥沢から通っていたんですけど、帰りがものすごく遅くてね、それがまた家族を心配させることになって、ますます家にいづらくなって。それでそのうち武田泰淳さんと一緒に暮らすようになっちゃった。

『KAWADE夢ムック 文藝別冊 総特集 武田百合子』p.93

また、国立国会図書館デジタルコレクションで調べてみたところ、1946年の『東京都便覧』という本の付録でしょうか、当時の省線、会社線、地下鉄をまとめた路線図を見つけました。

東京都便覧(279コマ)※要ログイン

上記ページを見ていただければわかる通り、目黒駅と蒲田駅をつないでいる目蒲線という会社線の途中に奥沢駅があります。

よって、『もの喰う女』での会社線というのは、この目蒲線のことを指していると考えてまず問題なさそうです。奥沢から目黒へ出て、そこから山手線を使い神田やら新宿やらへ繰り出していたのでしょうか。

・晩年の百合子ともの喰う女

晩年の武田百合子は『もの喰う女』を好ましく思っていなかったようで、武田泰淳の作品集が出るときに収録を拒んだこともあるそうです。

堀切直人の『「もの喰う女」のこと』にこんなエピソードが載っています。

もっとも、ずっとのちに、ちくま文庫版の日本文学全集の武田泰淳の巻に「もの喰う女」が収録されるのが決まった際には、百合子さんは、私はこの作はあまり好きではない、と編集者に言われたそうだ。この短篇に表れている作者の気持ちに違和感をおぼえていたのではなく、自分の裸身を人前にさらされているようで嫌だったのではないか。

『KAWADE夢ムック 文藝別冊 総特集 武田百合子』pp.76-77

川西政明も『武田泰淳作品のなかの百合子像』の中で似たようなエピソードを紹介していますが、堀切直人とはちょっと印象が違うようです。

晩年の武田百合子は自分がモデルとなっている「もの喰う女」という作品が嫌いであった。講談社文芸文庫で初期作品を集めた本をつくろうとしたとき、武田百合子は「もの喰う女」の収録を拒んだといわれる。それは「もの喰う女」のなかで生きている自分という人間に違和感をおぼえたからではなかろうか。

『KAWADE夢ムック 文藝別冊 総特集 武田百合子』p.198

堀切直人は「この作はあまり好きではない」「作者の気持ちに違和感をおぼえていたのではなく」となんだか遠慮の見えるマイルドな言い方をしていますが、川西政明はハッキリと嫌いであったと断言し、またその理由を作中で描かれている自身の姿に違和感をおぼえたのではないかと推測しています。

なお、堀切直人の言及しているちくま文庫の武田泰淳集は刊行日が1992年10月28日となっており、『もの喰う女』が収録されています。

川西政明のいう講談社文芸文庫の初期作品集というのは、『蝮のすえ・「愛」のかたち』のことを指していると思われます。こちらは表題の二作品の他に『才子佳人』が収録されていて、発売日は1992年12月3日となっています。

それぞれ刊行タイミングは一ヵ月程度しか変わりませんが、前者には『もの喰う女』が収録され、後者には結局収録されなかったというのはちょっと気になりますね。

実際に『もの喰う女』のことをどう思っていたかは知る余地もありませんが、同じ雑誌でそれぞれ別の人物から似たようなエピソードが紹介されている以上、好ましく思っていなかった可能性は高いかと思います。

・異形の者

もはや『もの喰う女』と直接の関係はないですが、武田泰淳の『異形の者』という小説の冒頭でランボオが舞台と思われるシーンが登場します。

日本ペンクラブ電子文藝館『異形の者』

その上、そこには具合わるいことに、私と同棲している花子と呼ぶ女性が勤務していた。私は十一時まで椅子に腰をおろして、彼女が帰る自由を得るまで待っていればいいのであった。

『武田泰淳全集 第五巻』p.52

初出との異同を確認したところで、房子の勤務時間が夜九時から十時までに延長されていると書きましたが、『異形の者』では十一時まで働くことにされてしまっています。なぜ一時間ずつ刻むのか。

ちなみに、『異形の者』の冒頭に登場する哲学者のモデルは土井虎賀寿という人物です。

土井虎賀寿は1948年に三高教授、京都帝大講師という身分を投げうって、一からフランス文学を学ぶため東京大学の院に入学したことが賞賛され一躍時の人となったらしいのですが、そのころランボオにも通っていたようです。

そこで鈴木百合子にすっかりほれ込んでしまったらしく、未読ですが青山光二の『われらが風狂の師』という小説に当時の様子が描かれています。

「花子をマリアと呼び、グレートヒェンと思いなし」だとか「別れるときには、ボンソアール・ムッシュー或はオー・ルボアールなどと発音するように言いきかせていた」なんて描写を読むと大げさなようにも思えますが、「奇人哲学者」の異名をとった土井虎賀寿のことなので、決して露骨に描いたわけではなかったのかもしれません。

感想

正直なところ、泰淳の短篇のなかでもとびきりの傑作か、といわれると「本当にそうかな?」という気はします。短篇でいうと『声なき男』『敵の秘密』『女地主』『女の国籍』あたりの方が個人的には好みです。

ただ、いい意味で泰淳らしい作品だと思います。読みやすいポップな文体や、掴みどころが無いようでどこかハッとさせるところのある泰淳の作風が遺憾なく発揮されていると思います。最後にでてくる、泣くことがうまくできないためにすすり泣く真似をする、というひねくれ方なんかも面白いように思います。そして何より、武田百合子をモデルにしたヒロインが前面に出てくるということで話題にも事欠かない作品です。

この作品を初めて読んだのは高校生の頃、当時の国語教師は授業が早く終わると、残り時間でプリントした短篇小説を配ってくれたのですが、その中に『もの喰う女』がありました。他には三浦哲郎『鳥寄せ』、江戸川乱歩『芋虫』、ドーデ『最後の授業』などがあったのを覚えています。

『鳥寄せ』なんかはかなり衝撃を受けた記憶がありますが、『もの喰う女』に関しては当時も正直あまりピンとはこず、ただ「オッパイに接吻したい!」というあまりにも明け透けすぎる欲望の表現が印象に残った程度でした。

その後、大学二年生の演習で「純文学の短篇小説について評論を書け」という課題を出され、純文学なんてロクに読んでいなかった自分は困った挙句にふと『もの喰う女』のことを思い出し、テーマとして選びました。

『鳥寄せ』ではなく『もの喰う女』を選んだというところを見ると、やはりピンとはこなかったなりに、あるいはピンとこなかったからこそ、胸につっかえた何かがあったのかもしれません。

しかし、そこからが本当に大変で、老教授も武田泰淳をテーマにすると聞いたときは「今時泰淳なんて珍しくて感心だ!」というような反応だったものの、中間報告のあまりのボロボロさに「お前、ロクに泰淳を読んだこともないのか!」と全員の前で激詰めされるなどひどい目に遭ったのを覚えています。

それからは必死に泰淳の小説を図書館で読み漁り、読んでいるうちにいわゆる純文学自体に興味がわいて、とりあえず泰淳の小説が多数収録されていた講談社文芸文庫を読み漁るようになり、それから三島由紀夫みたいなスタンダードにも手を出しはじめ……といったように、本を読むきっかけとなったという点でも『もの喰う女』は思い出深い作品です。

そんなこんなで脱線しましたが、個人的に初めて触れた泰淳の作品であり、日常的に小説を読むきっかけになったという点で思い出深い作品です。

批評でもなんでもなく、ただ豆知識を列挙しただけの下品な記事ですが、自分のように『もの喰う女』から武田泰淳を知った人が、より興味を持ってくれるきっかけになれば幸いに思います。

ギャラリー

厚文社『人間・文学・歴史』

『玄想』昭和二十三年十月号(複写)

ランボオ跡地(2025/05/25撮影)

現在は襤褸という喫茶店が入っている